ご無沙汰しております。しばらくブログの更新を怠っておりましたが、再開させていただいております。中にはブログ記事に目を通していらっしゃる方のお声を聞くにつけ、今後もできる限り不動産に問題点やお悩みを抱えていらっしゃる方々の参考になるような所見をお示ししていこうと考えております。

さて、今回は前回の予告で触れましたが、借地権価格を求める際の留意点等を紹介していきます。借地権の鑑定評価は少々専門的な内容を含み、専門家の中でも見解の分かれる点がある等、難解かつ複雑で、鑑定士としての知識、経験だけでなく、専門家としての能力が要求されるジャンルの一つです。

前回のおさらい~借地権の経済価値

前回、借地権の経済的価値とは、以下の2点に集約することができると述べました。

①法的側面からみた経済価値

他者に妨害されることなく、土地を独占的に使用等が可能な点に対応する経済価値。

②経済的側面からみた経済価値 借得部分 (=新規に賃貸借した場合の適正な賃料と現行賃料との間の差額分)に基づき形成される経済的利益に着目した経済価値。

借地権とはこの2つの側面から考察することにより、借地権の適切な価値を求めることができるという訳です。

借地権価格を求める事例

以下、実際の事例を紹介しながら、借地権価格を求める際の留意点について触れてみたいと思います。

【ケース】 定期借地権の鑑定評価

仕事柄、東京、大阪等の都心部はもちろん、多くの地方都市等をみて来ましたが、特に興味深いものの一つが事業用借定期地権、あるいは、事業用定期借地権の付着した底地についてです。

ここで事業用定期借地権とは、簡単に言えば、契約目的を事業用に限定し、借地権の契約期間が満了すると土地の借主は建物等を借主負担で取壊、撤去して更地にして地主に返さなければならない借地権のことです。事業用定期借地権は、地主にとって契約期間が満了すると更地にして返ってくるので、担保価値が増大し、投資機会に選択肢が増えること、契約期間が長期にわたることにより約定賃料が市場の賃料から徐々に乖離していくリスクを回避できること等のメリットが挙げられ、近年、家電量販店、衣料品店等の郊外型店舗等の建築を目的した場合に増えてきている契約形態になります。

事業用定期借地権の鑑定評価においては、手法の適用においても注意を要します。今回もやや専門的な内容にはなりますが、あえて数式を引用することにより、説明させて頂こうかと思います。

①取引事例比較法

借地権にかかる取引事例を対象不動産と要因比較等を行なう手法ですが、現実には、契約内容が類似の、例えば、事業用定期借地権の事例の収集が困難なため、適用を断念することも少なくないことに注意が必要です。

②土地残余法(=借地権残余法)

対象不動産の土地の上に、事業用定期借地権に基づき、最有効使用の建物を想定し、契約期間にかかる純収益及び契約期間終了後の処分費用等の現在価値の総和によって借地権価格を求めます。なお、通常、査定に際しては最有効使用の建物を想定しますが、事業用不動産の場合、想定建物が他の類似の事業用不動産により査定可能で、かつ、相当程度、収益実現の蓋然性が高い不動産であることが必要です。

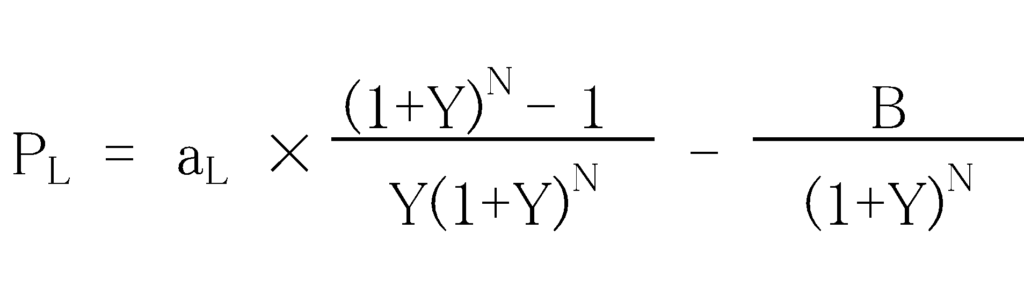

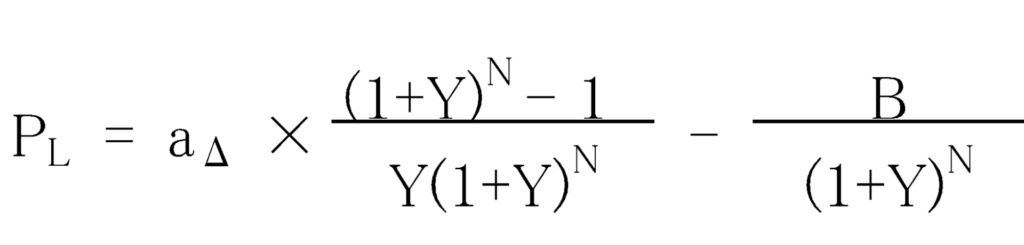

事業用定期借地権の鑑定評価の場合、得られる地代は、契約期間に限られ、期間満了後には賃借人の責任において建物等を撤去、更地化する必要がありますので、この場合の事業用定期借地権の付着した借地権の収益価格は次の計算式によって求めます。

上式は、数学になれていないと拒絶される方もいらっしゃるかもしれませんが、数学が得意な方や金融機関や保険会社等の方々にとっては、普段から馴染みのある所であったり、長文で説明するよりもその式の意味が瞬時に理解できるかもしれません。

この式の意味するところは、第一項は、契約期間内に得られる借地権に帰属する全ての純収益(=収益-費用)の現在価値の総和を意味しており、aLに乗じる係数を複利年金現価率(=期間Nにおいて毎期、積立てたときの現在価値の総和を表す率)とよびます。また、第二項は、契約期間満了後の復帰価格(=更地化するための撤去費用等)の現在価値を表し、Bに乗じる係数を複利現価率(=期間N後から現在価値を求める率)を表しています。

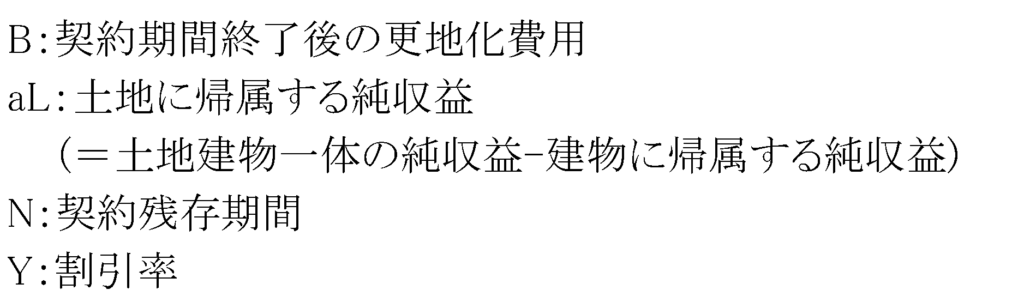

また、上式をさらに一般化した手法にDCF法といわれる手法がありますが、この手法は契約で賃料改定の定めが決められていた場合等に適用します。この場合のDCF法による計算式は、以下の通りです。

なお、実務上、賃料が一定でない場合、賃料の変動する過程を明示する等、案件内容に応じて柔軟に対応できることがDCF法の強みです。

③賃料差額還元法

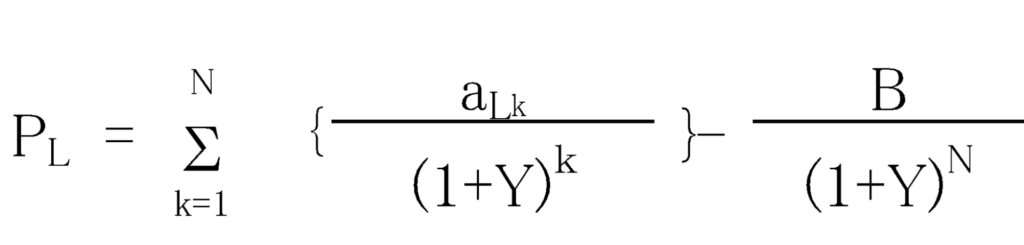

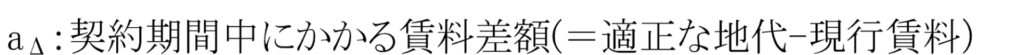

前回の繰り返しになりますが、賃料差額還元法は、賃貸借期間中に発生する賃借人の借得部分(=新規の賃貸借における適正な賃料と現行賃料の差額)の現在価値の総和によって借地権価格を求めようとする手法です。

定期借地権について賃料差額還元法を適用する場合も②土地残余法(=借地権残余法)と同様に契約期間終了後は当該敷地が建物等を撤去更地化後、土地の賃貸人に返還されることになるので賃料差額を還元する期間は定期借地権の契約期間のうち、残存期間が対象となります。

以上が文章での説明になりますが、数式の方が理解しやすいという方のために計算式を載せておきます。

上式は②のaLがaΔに置き換わっただけに見えますが、その計算過程は大きく異なります。賃料差額還元法の本質は、むしろ賃料差額を求める際の適正な地代の求め方やその際の土地の期待利回りと割引率の関係等に現れます。特に適正な地代の求め方は弊社のブログ「新規地代の鑑定評価について述べたように意外にも論点が多く、鑑定評価に対する深い理解の要求される箇所の一つでもあります。

また、当該手法も②土地残余法(=借地権残余法)と同様にaLをaΔに置き換えれば、この場合のDCF法による計算式となります。

④割合法

割合法は、更地価格に借地権割合を乗じて借地権価格を求める手法です。この手法は、財産評価基準書、いわゆる、相続税路線価図に記載されている借地権割合等を参考に対象不動産の個別性等も勘案の上、対象不動産の借地権割合を求める手法で、簡明でわかりやすく、一般にも広く用いられている手法です。

しかしながら、前回述べたとおり上記②③で例示した様な、対象不動産の個別性をほとんど全くといっていいほど考慮することが困難であり、特に、定期借地権のように契約残存期間の多寡等によってその借地権の経済価値が大きく異なる場合には、説得力に欠ける手法となります。

まとめ

以上、借地権価格の求め方、特に、定期借地権の鑑定評価に際しての留意点を紹介してきました。しかしながら、今回も例外なく、簡便で画一的な手法は、対象不動産の個別的な事情を全くといっていいほど反映することができず、実務上、説得力に欠ける場面が多くみられます。

すなわち、対象不動産が特殊であればあるほど、例えば、③賃料差額還元法によって求めるなど、不動産の専門家の意見が必要になってくるのではないかと思います。

なお、借地権と当該借地権の付着した底地との関係をみていくと興味深い現象がみられます。

例えば、借地権の付着した底地価格が対象地周辺の土地価格水準(≒取引事例比較法によって求めた更地の比準価格)を上回るケース、さらに、ある特定の条件下においては、底地価格が更地価格をも上回るケースがみられる等です。このようなケースは、事業用定期借地権の付着した底地について多くみられますが、この場合の詳細については、次回に取り上げてみたいと思います。