今回は前回の予告で借地権価格を求める際の応用編として借地権と更地の関係、借地権と底地の関係について触れるつもりでしたが、その前提として更地の鑑定評価にボリュームが多くなってしまい、予定を変更して更地の鑑定評価について紹介していきます。

ただし、ここで紹介する更地の鑑定評価は、主に借地権や底地の鑑定評価を行うための内容に絞って紹介していこうと思います。なお、今回のテーマもやや専門的な内容になりますので、「更地とは?」と「まとめ」の箇所について目を通して頂ければ幸いです。

更地とは?

不動産の鑑定評価において更地の鑑定評価の依頼を受けることがあります。

では、今更ながらになりますが、更地とは何でしょうか?

更地とは、①建物等の定着物がなく、かつ、②土地を利用するうえで制約する権利の付着していない土地のことをいいます。更地は、行政上の法的な規制はありますが、土地の所有者がいつでも自らが好きな時に、自由な用途で利用したり、または、誰かに賃貸借したりすることが可能です。

不動産の鑑定評価では、土地を更地のほか、建付地、借地権、底地、区分地上権等のように分類し、鑑定評価を行っています。

ではなぜこのように土地を類型化する必要があるのでしょうか?

最も端的に表すならば、その一つの理由として更地と底地とでは土地の価格が全く異なる水準になることが多いからです。

また、更地は、上記の定義から明らかなように土地の利用にあたって制約が少ないため、様々な需要者の参入が考えられます。したがって、建物及びその敷地の鑑定評価を行う場合に比べると、市場分析の際に少し注意すべき点があります。この市場分析を行う際の留意点についてはまた別の機会に触れていきます。

更地の鑑定評価

更地の鑑定評価においては、不動産の鑑定評価基準においては基本的には

①費用性に着目した原価法(農地や原野等素地の価格に造成費用等を加算して求める方法)

②市場性に着目した取引事例比較法(実際の取引価格と対象不動産を比較検討して求める方法)

③収益性に着目した土地残余法(収益還元法の一つで、土地を利用することによってどのくらい収益が上がるのか検討して求める方法)

の三つの手法によって求めた価格によって求めることとされています。

ここでは、今回のメインテーマである収益性からのアプローチする手法である収益還元法にスポットを当てて考えてみたいと思います。

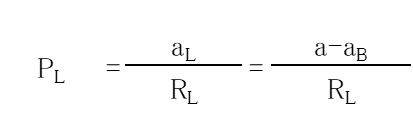

土地価格を求める手法としては、収益還元法の一つとして土地残余法が取り上げられます。

まず、土地残余法とは、土地の上に最有効使用の賃貸用不動産の建築を想定し、当該賃貸用不動産全体から得られる純収益から建物に配分されるべき純収益を控除して土地に配分されるべき純収益を求め、これを土地の還元利回りで除して土地価格を求める方法です。

ここで土地残余法の基本式は次のように表されます。

土地残余法を適用する際には、この手法の特性を十分に理解しておくことが必要で、不動産の市場の実態についても十分に把握しておくことが求められます。

この土地残余法の基本式は対象不動産を賃貸借に供することを前提としているため、対象不動産の最有効使用が賃貸用不動産ではない場合、必ずしも対象不動産の収益性を反映した価格とはならない場合があるため、注意が必要です。

例えば、対象不動産が商業地の場合、周辺の環境、道路幅員、規模・形状及び行政的規制等の諸条件の違いにより、典型的な需要者が異なり、当該需要者次第で重視する視点も異なります。

【設例】最有効使用が自用の郊外型店舗のケース

対象不動産の更地としての最有効使用が自用の事業用不動産として郊外型店舗と判定された場合、典型的な需要者は、郊外型店舗事業者であり、当該郊外型店舗事業者の視点に立って分析する必要があります。すなわち、当該郊外型店舗事業者が土地を購入しようとする場合、基本的には土地上で店舗を経営したらどれくらいの売上でどれ位の費用がかかるだろうかと想定した上で、その利益の中から資本、労働、経営に利益を配分し、その残余の部分を不動産に投資し、更に、建物の回収に必要な部分を控除した上で、土地価格の算段を行なっていると考えられます。

ここでは詳細な説明は省略しますが、この場合の典型的な需要者である店舗事業者の意思決定過程を数式化した一例として、弊社HPブログのインウッド式が適切に反映しているように思います。

なお、インウッド式によって収益価格を求めると土地残余法よりも相当高く試算されることもあり、また、インウッド式の構造から明らかなように条件如何により、収益価格>取引価格水準となることも少なくはありません。

しかしながら、現実に更地価格を求める際に、第三者が事業収支計画等詳細な資料を入手することは困難なため、事業用不動産の更地価格として求めるのは、ほとんどの場合、現に事業用不動産として稼働し、事業収支等に基づく経営分析が行える場合等に限定されます。

実務上、例えば、国土交通省の地価公示、都道府県の地価調査等の鑑定評価においては、更地としての最有効使用が郊外型店舗の敷地と判定された場合、事業収支の資料等に基づく経営分析を行えないケースも少なくはないため、上記のように土地上に賃貸用不動産の建築を想定し、更地価格を求める方法で代用されています。

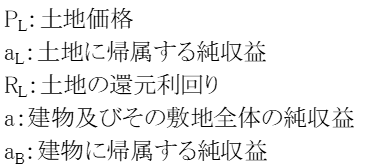

この事業収益に基づき土地価格を求める手法を仮に事業収益残余法とよぶことにすると土地価格と地代を求める手法の間には次の様な関係があります。

以上のように更地というよりも不動産の鑑定評価においては、対象不動産周辺の地域の分析(どのような地域に存するか)、個別的な分析(規模、形状等)は勿論重要ですが、対象不動産にかかる市場の特性(典型的な需要者が誰で、何に着目して行動しているか)について十分に分析する必要があります。

まとめ

今回は更地の鑑定評価について、主に収益性からのアプローチについて触れてきました。更地、特に、商業地は典型的な需要者が異なれば、重視する視点も異なるため、収益価格の精度にも差異が生じ、詳細な資料が入手可能な場合には、臨機応変に対応することが必要です。

今回もまた、不動産の適切な価格が取引相場だけで決定すべきではないような場合、例えば、収益性が非常に重視されるような場合には、収益価格の求め方にも、ひと工夫必要なケースが見受けられます。このような場合こそ、不動産鑑定評価が必要であり、不動産鑑定士の存在意義といえるのではないでしょうか?